Incertezas generadas por requisitos para estudiar pedagogía

En 2016 se promulgó la Ley N°20.903, con la cual se creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Entre varios ámbitos abordados, uno de los más emblemáticos fue lo relativo a los puntajes de acceso a la carreras y programas de pedagogías desde el proceso de admisión 2017. En este aspecto, inicialmente se instauraba un promedio mínimo de 500 puntos entre las entonces pruebas obligatorias de Lenguaje y Matemática, lo que equivale a ubicarse en el percentil 50 o superior, o tener un promedio de notas de enseñanza media (NEM) dentro del 30% superior del establecimiento de egreso, o haber realizado y aprobado un programa de preparación tales como el Programa de Acceso a Pedagogías (PAP) o Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE). Ese puntaje se iría subiendo conforme pasaran los años para llegar a 525 puntos promedio el año 2023.

Sin embargo, y ante la baja sostenida en la matrícula a los programas de pedagogía, el Congreso Nacional ha dado los pasos para modificar los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía, donde básicamente se extiende en tres años el primer puntaje de corte señalado.

Según el investigador del Centro de Investigación para la Transformación Socio Educativa (CITSE), de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Juan Pablo Queupil, tras esas determinaciones, “pareciera existir una débil articulación entre las decisiones de la política educativa -tales como aquellas estipuladas en la ley N°20.903- con las de índole técnica, como, por ejemplo, un hipotético puntaje de corte como indicador de más y mejores postulantes a la docencia”.

Agregó que “vemos que lo que promulgó la política educativa no está dando los resultados esperados, es decir, no están ingresando más profesores a pedagogía, y tampoco están ingresando con más altos puntajes”.

A su juicio, las autoridades e involucrados en esta política educativa no han “dimensionado el efecto de tres pruebas de admisión diferentes: la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la Prueba de Transición (PDT) y la actual Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), además del cambio en la escala de puntaje y la posibilidad de rendir las actuales pruebas dos veces al año, y, sobre todo, el rol de las Notas de Enseñanza Media (NEM) y ‘Puntaje Ranking’ como factores de selección en curso”.

Además, el académico cuestionó el “escaso análisis y discusión en torno a otros ámbitos poco abordados a nivel individual de los estudiantes e institucional de las universidades, tales como el impacto que ha tenido la pandemia en las decisiones estudiantiles hacia la educación superior, donde la labor docente se ha visto mermada, y con ello, generando cierta desmotivación en futuros postulantes en el área”.

Asimismo, no se ha analizado en profundidad “el potencial efecto de las ponderaciones exigidas por las casas de estudios. Así, mientras se da la citada discusión en el Congreso, las instituciones de educación superior ya han publicado sus listados de vacantes y ponderaciones. Incluso considerando el nivel de las políticas educativas, no se ha sopesado el papel que juega los programas como el PACE y PAP, en particular lo relacionado con este último, dado su estrecho vínculo con el acceso a las pedagogías en el país”, sostuvo.

Es por ello que Queupil planteó que, en un contexto en el cual los jóvenes están tomando decisiones, “en todo nivel con diversas incertezas, pareciera que es necesaria y pertinente una discusión con evidencia atingente en un área tan relevante para el país como lo es la relacionada con el acceso y formación inicial docente”.

Asimismo, manifestó que, de no suceder aquello, “no sería de extrañar que el Congreso tenga que nuevamente modificar la propia ley en cuestión y sus aristas, al alero de una discusión sin certezas que perjudicaría aún más la escasa articulación entre los niveles político, institucional e individual que involucran al sistema socioeducativo y las expectativas al respecto de una nación que pretende velar adecuadamente por el desarrollado profesional de sus docentes”.

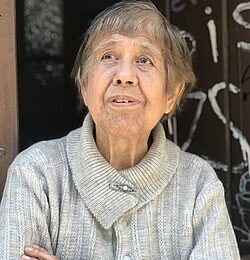

Juan Pablo Queupil

Investigador CITSE

Publicaciones relacionadas

UCSH organizó semana de homenaje para escritora chilena Marina Latorre

"La importancia que tiene Marina Latorre trasciende su rol o el papel por el cual ha sido ampliamente conocida, como escritora y poeta", explica la académica Marina Alvarado.

Más Información

Compromiso con la revitalización cultural: UCSH inauguró décima versión de la Escuela de Idiomas Indígenas

Referente para la promoción del patrimonio cultural inmaterial, su décima versión refuerza la importancia de las instituciones de educación superior en la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural.

Más Información

Novena versión del CIDDHH UCSH abordará el tema de los Derechos Humanos en la era de la globalización

La conferencia de apertura se realizará en el Arzobispado de Santiago el miércoles 20 de agosto a las 9 am y estará a cargo de la ex presidenta del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, abogada María Soledad Cisternas.

Más Información