Emociones que transforman: cómo América Latina y el Caribe impulsan una nueva educación socioemocional

Un mapeo regional impulsado por UNESCO y la UCSH muestra que el aprendizaje socioemocional es clave para enfrentar los desafíos educativos postpandemia y construir sociedades más justas y resilientes.

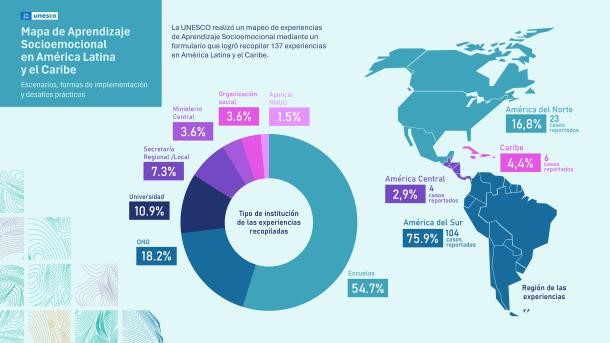

137 experiencias en 16 países de la región constituyen la primera versión de la base de datos del mapa regional de Aprendizaje Socioemocional (ASE). Las prácticas registradas son heterogéneas en los escenarios que usan, son diversas las rutas de acción, múltiples los modos de implementación y enfrentan diferentes desafíos para su sostenibilidad en el tiempo.

En un contexto global marcado por crisis, guerras, destrucción ecológica y la consolidación de desigualdades, América Latina y el Caribe enfrentaron un impacto devastador de la pandemia post COVID-19. Aislamiento, estrés, ansiedad, duelos no elaborados y precarización de la vida se sumaron a problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad. Millones de estudiantes se vieron perjudicados por el cierre de escuelas, sufriendo un extenso aislamiento que afectó su bienestar biopsicosocial y fragilizó sus trayectorias educativas. Este panorama crítico ha revitalizado la importancia de un aspecto fundamental y a menudo subatendido en la educación: el aprendizaje socioemocional.

Con este propósito, la UNESCO y el Laboratorio ABC de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH) impulsaron el primer Mapa de Aprendizaje Socioemocional de América Latina y el Caribe. El estudio propone una transformación profunda: no se trata de sumar talleres o actividades aisladas, sino de repensar la cultura educativa en clave socioemocional. Como afirma el Director de Investigación e Innovación UCSH, el Dr. Héctor Opazo, co-autor del informe, “una transformación educativa desde el aprendizaje socioemocional no serán sólo acciones aisladas y fragmentadas, sino estrategias integrales de vocación transformativa sistémica”.

El reporte subraya que el aislamiento y las múltiples crisis actuales —sanitaria, económica, climática y política— han deteriorado los vínculos, aumentado el miedo y el individualismo. Según el Dr. Opazo, “el debilitamiento de la solidaridad social, del sentido de propósito común y el vaciamiento de proyectos colectivos amplifica un estado de temor al otro”, lo que facilita la expansión de discursos de odio y exclusión.

Frente a este contexto, el aprendizaje socioemocional ya no puede ser visto como un complemento o un “plus” educativo. Se vuelve un asunto público y una tarea urgente de toda la comunidad.

Su relevancia se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que busca asegurar que los estudiantes adquieran conocimientos para promover el desarrollo sostenible, incluyendo una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural. Para lograrlo, es crucial integrar de forma equilibrada los dominios cognitivo, conductual y socioemocional del aprendizaje en todos los niveles y espacios educativos. El dominio socioemocional, en particular, está vinculado a valores, actitudes y competencias sociales que fomentan el desarrollo afectivo, psicosocial y físico, contribuyendo a vivir respetuosa y pacíficamente con los demás.

Así, el aprendizaje socioemocional (ASE) emergió como una respuesta urgente para reconstruir el tejido afectivo de las comunidades educativas y promover habilidades esenciales para la convivencia democrática.

Cinco escenarios para transformar la educación

La referencia central para el análisis fue el reporte “Transformar-nos: Marco para la transformación educativa basado en el aprendizaje socioemocional en América Latina y el Caribe” que -similar con trabajos recientes publicados por UNESCO– propone un enfoque sistémico y de abajo hacia arriba en su implementación.

Este reporte define cinco ámbitos claves para la integración del ASE:

- Prácticas pedagógicas y formativas. El ASE debe estar integrado en los métodos didácticos, los materiales de enseñanza, y todas las intervenciones formativas que se desarrollen dentro y fuera de la escuela para reforzar el desarrollo integral de estudiantes.

- Formación y bienestar de equipos. Todas y todos los educadores y equipos deben contar con las condiciones para desarrollar su propio aprendizaje socioemocional, con políticas de cuidado y autocuidado, relaciones significativas con sus pares, condiciones de laborales apropiadas y un ambiente de trabajo colaborativo.

- Organización y cultura de espacios educativos. Es clave que los espacios educativos integren el aprendizaje socioemocional en el clima escolar, influyendo en un rol de directores y líderes de equipos y promoviendo el protagonismo de estudiantes en todas las acciones.

- Marco curricular. El aprendizaje socioemocional junto con el aprendizaje conductual y cognitivo deben ser incorporados en los planes y programas estudio de forma vertical (en todos los niveles) y de manera horizontal (en todas las asignaturas), así como en las evaluaciones de aprendizaje y propósitos formativos de las instituciones.

- Comunidad y redes. El ASE debe estar presente en todos los espacios de la vida educativa y social, creando un lenguaje y visión común con las familias y comunidades en torno al bienestar integral de estudiantes y de sus territorios, generando las condiciones en el hábitat escolar, promocionando redes de colaboración y reconociendo y valorando los saberes locales.

El informe es claro: “una transformación educativa desde el aprendizaje socioemocional debe ser entendida y atendida como un auténtico esfuerzo de diálogo, de mediación y de negociación cultural”. No basta con decretar su incorporación desde arriba; es necesario construir un tejido social e institucional que lo sostenga.

“Los casos analizados muestran que la mayoría tienden a ser respuestas poco institucionalizadas y, en ocasiones, aisladas de la comunidad educativa”, señala el reporte. Además, se identificaron desafíos transversales como la resistencia cultural, la sobrecarga docente, el escaso apoyo institucional y las limitaciones en recursos y capacidades.

Hacia una metamorfosis educativa

Más allá del diagnóstico, el informe entrega claves para el futuro. Se propone avanzar hacia un enfoque ecológico, donde el ASE impregne todos los niveles del sistema educativo y la vida comunitaria. También se enfatiza la necesidad de una transformación socioeducativa integral, que no se reduzca a acciones puntuales, sino que altere de raíz las culturas escolares.

Finalmente, se destaca que el proceso debe ser de abajo hacia arriba: “no puede ser implementado como un agregado más a la larga lista de responsabilidades de escuelas, docentes y familias. Debe ser cultivado desde abajo, en diálogo con la cultura de las comunidades”, subraya el reporte.

Este Mapa socioemocional abre así una hoja de ruta para repensar la educación en clave socioemocional, reconociendo que no hay aprendizaje significativo sin cuidado, afecto y vínculos sólidos. Como resume el Dr. Héctor Opazo: “el aprendizaje socioemocional no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia la construcción de comunidades más justas, resilientes y solidarias”.

Un desafío profundo para un continente que, más que nunca, necesita sanar y reconstruir sus lazos.

¿Qué recomienda UNESCO a partir de este mapeo?

En consonancia con el llamamiento general de la UNESCO a un ASE que sea transformador, locamente situado, orientado a la justicia social y aplicado a través de enfoques radicalmente participativos, el mapeo recomienda:

- Enfoque ecológico. Una transformación educativa desde el ASE apunta a que todos los espacios de aprendizaje, y las ciudades y sociedades, se conciban a sí mismos como lugares de cuidado y de relaciones de afecto entre pares y grupos sociales, por ende, deberían orientar todos sus procesos hacia esa dirección. Se debería impulsar de manera armónica el ASE en las prácticas pedagógicas y formativas, en los marcos curriculares, en la formación y bienestar de los equipos, en la cultura y organización del espacio educativo, las redes y el territorio completo, y a lo ancho de todo el sistema y en toda la sociedad.

- Transformación socioeducativa. Una transformación educativa desde el ASE no pueden ser acciones aisladas y fragmentadas, sino estrategias integrales con vocación transformativa sistémica, es decir, trabajar sobre el ser de los educandos y la cultura de todos los actores de la educación, y transformar la gobernanza en todas sus áreas; una verdadera metamorfosis del sistema escolar.

- Implementación de abajo hacia arriba. Una transformación educativa desde el ASE debe ser entendida y atendida como un auténtico esfuerzo de diálogo, de mediación y de negociación cultural. Las acciones no pueden ser implementadas por decreto, como un agregado a una larga lista de responsabilidades para escuelas, docentes, familias y estudiantes, pues el aprendizaje socioemocional sería aceptado con dificultad para su apropiación y despliegue si se trata de una imposición o una indicación externa. Debe necesariamente ser cultivado de abajo hacia arriba, y construir el vínculo social y el soporte institucional que lo sostenga en el tiempo.

Este primer mapa regional confirma que el ASE es vital para lograr una educación transformadora en América Latina y el Caribe. La tarea pendiente es fortalecer su integración institucional y territorial para que pase de experiencias aisladas a una verdadera transformación educativa y social.

Publicaciones relacionadas

Estudiantes UCSH se adjudican fondos de la Incubadora Social del Arzobispado de Santiago con proyecto de innovación social

Un logro que reconoce el protagonismo estudiantil, el compromiso social y la articulación entre academia y pastoral.

Más Información

Magister en Intervención Social UCSH cuenta con una nueva titulada

La tesis defendida se titula "Potencialidades y limitaciones en la implementación de los programas PAI-IA y rol de la familia desde la perspectiva de sus equipos profesionales".

Más Información

Citse UCSH publicó Encuesta Nacional de Inclusión Escolar 2024

La encuesta, dirigida a docentes, líderes medios y directivos escolares chilenos, tiene como objetivo conocer cómo estos actores comprenden la inclusión educativa y perciben su dimensión procedimental en los establecimientos donde trabajan.

Más Información